- Trouver mon job s

- Trouver mon entreprise s

-

Accès recruteur

- Diffuser ma première offre

- Déjà client

-

Emploi

- Formation

-

Mon compte

- Se connecter Mon compte

- S'inscrire

-

- Mon espace

- Mes CV vus

- Mes candidatures

- Mes alertes

- Mon profil

- Paramètres

- Déconnexion

Démission 2025 : toutes les nouveautés à connaître

Quoi de neuf du côté de la démission ?

À l'instar de la rupture conventionnelle, la procédure de démission a-t-elle connu des changements significatifs ces derniers mois ? Procédure, démission légitime, présomption de démission... On fait le point.

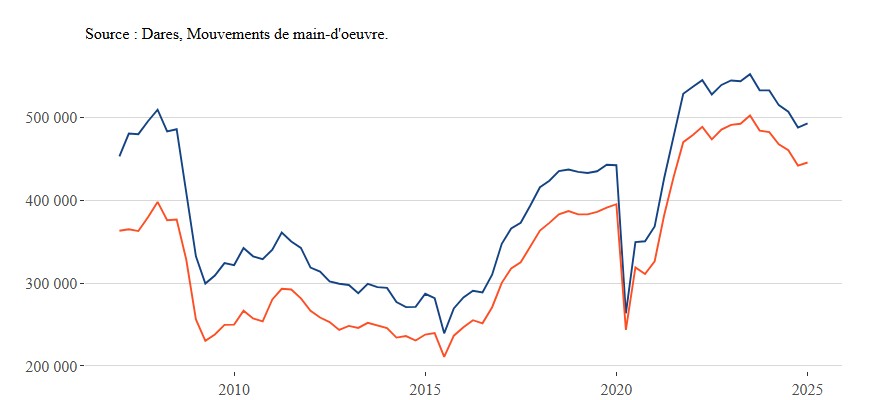

En 2025, la démission ne connaît pas la crise

Au premier trimestre, la Dares a enregistré un peu moins de 493 000 démissions en France (CDI seul : 445 800). Un chiffre en hausse par rapport au dernier trimestre 2024, mais qui reste inférieur aux niveaux post-Covid, entre 2021 et 2023, période pendant laquelle le nombre de démissions a explosé (jusqu’à 552 000 au troisième trimestre 2023).

La tendance de 2025 reste donc assez soutenue par rapport à l’année dernière, où 1,85 million de salariés ont démissionné.

Le dispositif de la démission reste d’ailleurs la première cause de rupture de contrat de travail en CDI en France. En 2024, en France métropolitaine, dans le secteur privé hors agriculture, hors intérimaires, il y a eu 582 000 licenciements (75 700 économiques + 506 700 non économiques) et 515 000 ruptures conventionnelles contre 1,85 million de démissions, selon les chiffres de la Dares et de l’Insee.

La procédure de démission a-t-elle changé ?

En ce qui concerne la procédure en elle-même, pas de nouveautés en 2025 ! La démission d’un CDI est toujours un droit du salarié, qui doit surtout veiller à l’exprimer de manière claire et non équivoque. Pour ce faire, même si aucun formalisme n’est imposé par la loi, l’écrit est fortement recommandé : la fameuse lettre de démission.

Le préavis de démission démarre dès la notification à l’employeur de la démission (date de première présentation du courrier recommandé ou jour de remise en main propre). La durée du préavis est fixée par la loi, la convention collective ou le contrat de travail. Généralement, la durée est d’un ou deux mois pour un employé, ouvrier ou agent de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Une suspension ou un report de préavis est toujours possible, en accord commun avec l’employeur.

La démission existe uniquement dans le cas d’un CDI. Pour un contrat court, CDD ou intérim, on parle plutôt de ruptures anticipées.

Chômage : les cas de démission légitime en 2025

En théorie, la démission ne permet pas d’ouvrir des droits aux allocations chômage, sauf dans certains cas de démission considérés comme légitimes. France Travail détaille 17 cas différents :

- Mariage ou Pacs entraînant un changement de lieu de résidence

- Suivi de conjoint

- Clause de couple qui entraîne une résiliation automatique du contrat

- Suivi de parents pour un mineur

- Changement de résidence à la suite de violences conjugales

- Suivi d’un enfant handicapé admis dans une structure d’accueil

- Suivi de tuteur (tutelle, curatelle, mandataire judiciaire)

- Démission pour création ou reprise d’entreprise (si les projets échouent)

- Non versement du salaire par l’employeur

- Victime d’un acte délictueux dans le cadre du travail

- Rupture d’un contrat unique d’insertion pour un emploi en CDI ou CDD d’au moins 6 mois.

- Rupture d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi

- Conclusion d’un contrat de service civique ou volontariat d’au moins un an

- Journaliste : démission pour problème de conscience ou d’orientation politique de l'employeur

- Assistant maternel : l'employeur refuse de respecter les obligations vaccinales

- Démission pour un CDI qui prend fin dans les 65 premiers jours de travail (après 3 ans d’affiliation continue)

Nouveauté 2025 - le seuil est désormais porté à 88 jours (ou 610 heures)

- Démission d’un nouvel emploi dans les 88 premiers jours après un licenciement, rupture conventionnelle ou fin de CDD : avant le 1er avril, ce seuil était de 65 jours, soit l’équivalent de trois mois. Désormais, c’est environ 88 jours, ou 610h, soit l’équivalent de 4 mois.

Attention. En ce qui concerne la « démission pour un CDI qui prend fin dans les 65 premiers jours de travail après 3 ans d’affiliation », le seuil reste inchangé et est toujours de 65 jours.

En revanche, ce nouveau seuil de 88 jours s’applique également dans un autre cas : la démission pendant une période d’indemnisation. C'est-à-dire après avoir quitté un emploi repris, lorsque celui-ci a duré moins de 88 jours (contre 65 avant le 1ᵉʳ avril 2025).

Enfin, il existe un autre cas de démission légitime parfois méconnu, en plus des 17 cas retenus par France Travail, cités plus haut : celui de la démission pour reconversion !

Présomption de démission : quoi de neuf en 2025 ?

Depuis 2022, un nouveau cas de démission un peu spécial est apparu. En effet, un salarié qui abandonne son poste volontairement peut désormais être considéré comme démissionnaire par son employeur. On parle de présomption de démission.

Entre 2024 et 2025, plusieurs décisions de justice ont apporté des précisions quant à ce nouveau mécanisme de présomption de démission, notamment en ce qui concerne la procédure et les droits des salariés.

En décembre 2024, le Conseil d’Etat a validé la légalité de ce tout nouveau dispositif, tout en apportant de nombreuses précisions sur la mise en demeure envoyée aux salariés. Celle-ci doit mentionner explicitement les conséquences de l’absence à l’issue du délai imparti, à savoir une présomption de démission. Dans cette mise en demeure, le salarié concerné doit également être informé clairement qu’il dispose d’un délai minimum de 15 jours à la réception de la lettre pour reprendre son poste ou donner une justification de son absence.

Au cours de l’année 2025, d’autres décisions judiciaires ont permis d’apporter certaines précisions :

- En mars, la Cour d’appel de Paris a confirmé par un jugement que les justifications du salarié quant à son absence ne sont valables que dans le délai imparti. Au-delà, les motifs invoqués par le salarié ne sont plus valables.

- En février, le conseil de Prud’hommes de Lyon a estimé que le refus d’un transfert de contrat de travail à la suite d’une perte de marché, entrainant une potentielle modification du contrat de travail, était un motif légitime d’absence, qui ne pouvait être considérée comme une présomption de démission.

- Enfin, en mars 2025, la Cour d’appel de Paris a estimé que dans le cas d’un salarié protégé, le dispositif de présomption de démission ne peut être appliqué par une entreprise sans la saisine préalable de l’inspection du travail.

D’autres décisions judiciaires devraient encore préciser ce dispositif dans les prochains mois et années, explicitant un peu plus les contours de la présomption de démission. En tant que salarié, retenez en tout cas que vous devez justifier rapidement votre absence, sans attendre le lancement de la procédure par l’employeur. La mise en demeure que vous recevez doit par ailleurs être claire et explicite.

Pour rappel, parmi les motifs légitimes reconnus par la jurisprudence, on retrouve notamment les raisons médicales, le droit de retrait, le droit de grève, la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou encore le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à la réglementation. Cependant, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres motifs peuvent être considérés comme légitimes.

En résumé, si la procédure de démission n’a pas changé en 2025, le champ des démissions légitimes et la présomption de démission continuent d’évoluer sous l’effet des réformes et de la jurisprudence.

- X

Sur la même thématique

Préparez-vous à

décrocher votre job !

155 000

CV lus en moyenne chaque jour, soyez le prochain à être vu !

soyez visible auprès des recruteurs

761 172

offres en ce moment, on vous envoie celles qui collent ?

soyez alerté rapidement

Toutes les offres d’emploi

- Paris

- Lyon

- Toulouse

- Marseille

- Nantes

- Bordeaux

- Rennes

- Strasbourg

- Lille

- Montpellier

- Nice

- Reims

- Aix-en-Provence

- Dijon

- Grenoble

- Annecy

- Angers

- Caen

- Metz

- Tours

{{title}}

{{message}}

{{linkLabel}}